近日,苏州大学赵承良教授团队在《Photonics Research》上发表了题为《Rotational Doppler effect using ultra-dense vector perfect vortex beams》的研究论文,研究提出了一种基于交叉偏振叠加的超密集矢量完美涡旋光束生成方案,并探索了其在旋转多普勒效应中的广泛应用,为旋转物体的多参数感知提供了新的解决方案,尤其在流体速度梯度测量等领域具有潜在应用前景。

涡旋光束自1992年由Allen提出以来,因其独特的螺旋波前和携带轨道角动量的能力,在光学镊子、光纤通信、成像、抗湍流通信等领域得到了广泛应用。然而,传统的拉盖尔-高斯光束的半径随拓扑荷(TC)的增加而增大,限制了其在某些领域的应用。为了解决这一问题,Ostrovsky等人提出了完美涡旋光束的概念,其特点是具有一个窄的亮环,且环的大小不受拓扑荷的影响。旋转多普勒效应作为一种非接触式、实时性强的旋转物体速度检测方案,最初通过涡旋光束的共轭叠加实现。然而,多环涡旋光束在提高信噪比的同时,环间的干扰问题也成为了多任务检测应用的挑战。

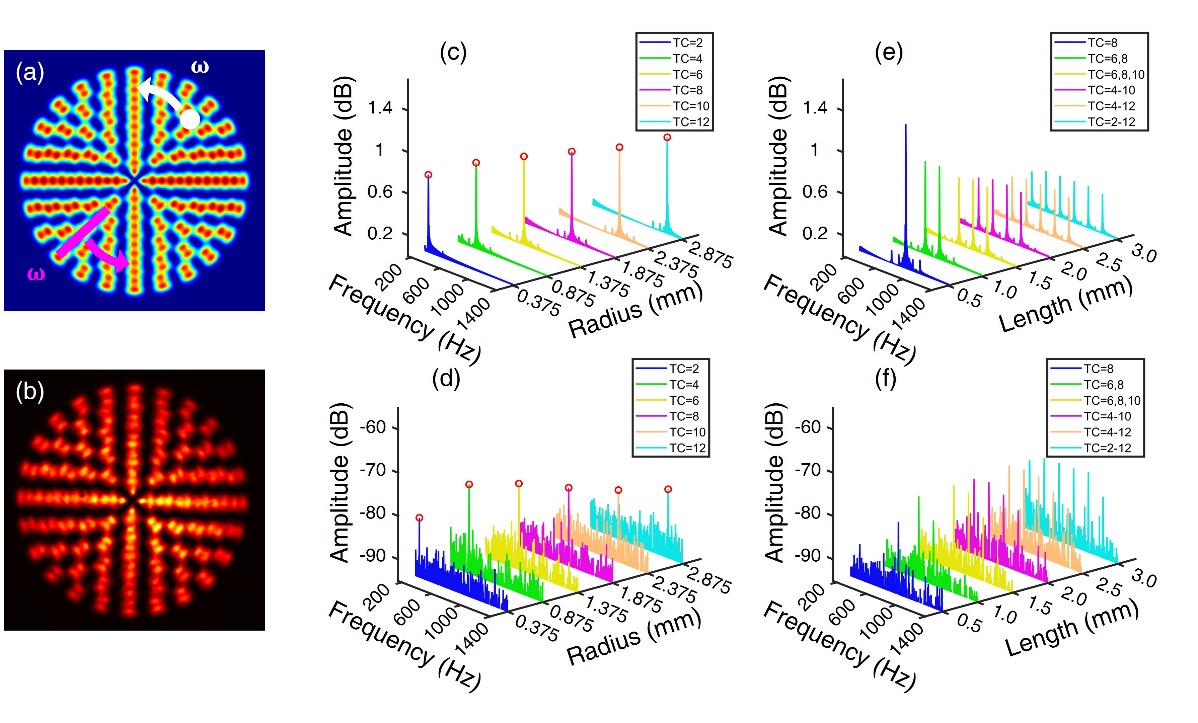

本研究提出了一种通过交叉偏振叠加生成超密集矢量完美涡旋光束的方案。该光束具有同心环的强度分布,且每个环的半径、光束轴、环腰、强度和拓扑荷均可独立控制。由于交叉偏振的正交性,实验上在3毫米半径内生成了多达12个空间可区分的涡旋环,且环的密度较标量情况有所增加,多普勒频移的信噪比也得到了提升。

图1.超密集矢量完美涡旋光束的生成示意图及旋转多普勒频移测量实验装置。

研究团队通过理论和实验验证了该光束在感知旋转物体中的应用,包括旋转半径和空间尺寸的感知。由于超密集的空间分布,物体的速度和旋转轴也可以被检测到。此外,通过调制每个环的拓扑荷,可以生成频率梳,从而实现对旋转目标的更多信息获取。通过实验验证了超密集矢量完美涡旋光束的生成及其在旋转多普勒效应中的应用。实验结果表明,交叉偏振叠加显著减少了环间的干扰,使得在有限区域内嵌套多个完美涡旋环成为可能。实验中,在3毫米的外半径内生成了12个束腰为0.2毫米的环,且通过模拟展示了在束腰为0.05毫米时,最多可生成43个可区分的环。研究团队还展示了该光束在旋转物体感知中的应用,包括旋转半径和物体尺寸的测量。通过调制拓扑荷,生成了频率梳,并利用其解决了旋转轴未对准的问题。

图2.物体尺寸和位置感知的模拟和实验结果。

超密集矢量完美涡旋光束的生成和应用为旋转物体的多参数感知提供了新的解决方案。该技术不仅可以用于旋转速度的测量,还可以扩展到旋转半径、物体尺寸和旋转方向的感知。未来,该技术有望在流体速度梯度测量、大气涡旋检测等领域得到广泛应用。

该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国博士后科学基金和江苏省现代光学技术重点实验室的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1364/PRJ.538590